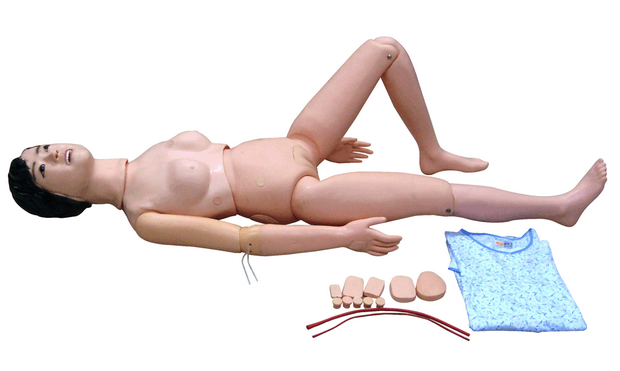

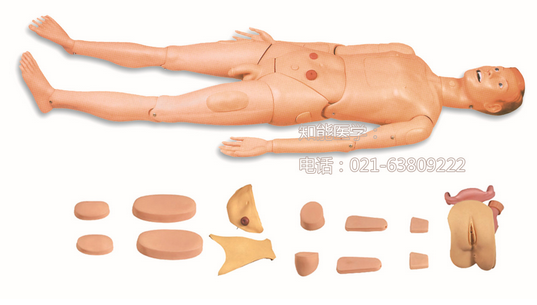

护理模型作为现代医学教育和临床实践的重要工具,其发展与应用正日益受到广泛关注。从基础解剖结构到高仿真模拟人,护理模型的功能不断升级,为护理人员提供了更贴近真实场景的训练环境,同时也推动了护理教育的革新。护理模型按功能可分为基础教学模型和高仿真模拟人两大类。基础模型如静脉穿刺手臂、心肺复苏模型等,主要用于单项技能训练,其特点是结构简单、成本低,适合初学者掌握基础操作。知能医学生产的护理人模型即属于此类,可模拟导尿、注射等常规操作,其材质多采用PVC或硅胶,具有耐用性和可重复消毒的特点。而高仿真模拟人则代表了技术前沿,内置传感器和电子控制系统,能模拟瞳孔变化、脉搏波动甚至药物代谢反应。这类模型通过人机交互模块实现动态反馈,例如在急救训练中,学员操作不当会导致“患者”血氧数据下降,从而逼真还原临床决策压力。近年来虚拟现实(VR)与增强现实(AR)技术进一步拓展了护理模型的边界。“智能护理训练系统”便结合了3D可视化技术,允许学员通过头显设备进行沉浸式练习,如处理复杂伤口清创或新生儿护理,显著降低了实体耗材的消耗。

护理模型的核心价值在于规范操作流程。以鼻饲管置入为例,模型可精确模拟食管-胃部解剖结构,帮助学员掌握插入深度(通常成人45-55cm)和验证位置的方法(如听诊气过水声)。百度学术资料显示,使用模型训练后,新护士的操作失误率降低约37%。高仿真模拟人常用于多科室联合演练。例如在产后大出血场景中,模型可实时呈现血压骤降、子宫收缩乏力等体征,要求护理团队快速完成输血准备、按摩子宫及呼叫支援的协同操作。这种训练显著提升了临床应急效率,某三甲医院数据显示,团队配合时间缩短了28%。新型模型开始融入情感交互设计。部分产品能通过语音模块模拟患者疼痛呻吟或焦虑情绪,促使护士在技术操作外,学习安抚技巧。这种“技术+人文”的双重训练模式,正成为护理教育改革的重要方向。

护理学院普遍采用阶梯式训练体系,低年级学生使用基础模型熟悉解剖标志,高年级则通过模拟ICU场景完成综合考核。如搜索结果提到的“OSCE(客观结构化临床考试)”,模型作为标准化“患者”,可公平评估护士的实操能力。在偏远地区,便携式护理模型(如可折叠心肺听诊模型)帮助乡村医生提升急救技能。值得注意的是疫情期间,护理模型在防护服穿脱、呼吸机管路管理等专项培训中发挥了关键作用。某省级培训中心数据显示,通过模型反复演练的医护人员,防护装备穿戴合格率达到100%。尽管护理模型已取得显著进展,仍面临一些瓶颈,高仿真模型单价常超10万元,制约基层普及,现有产品难以完全模拟个体差异(如老年人血管硬化程度),部分场景缺乏量化评分标准。

护理模型从静态教具到智能系统的进化,折射出医疗教育从经验传授向精准训练的转型。随着技术的持续突破,其将在提升护理质量、保障患者安全方面承担更重要的角色。而如何平衡技术投入与教育普惠,将是行业需要长期探索的命题。