基础护理模型是医学教育和临床实践中的重要工具,广泛应用于护理教学、技能培训和临床考核。随着医疗技术的进步和护理教育的规范化,基础护理模型从早期的简单模拟器具发展为高度仿真的多功能训练系统,为护理人员提供了安全、高效的技能训练平台。基础护理模型的雏形可追溯至20世纪初的蜡制解剖模型,主要用于展示人体结构。20世纪60年代,随着高分子材料的应用,橡胶和塑料材质的护理模型开始出现,例如早期的静脉注射手臂模型。进入21世纪后,电子传感技术和计算机控制的引入使模型实现交互功能,如知能医学高级组合式基础护理人训练模型集成了心肺复苏、导尿、吸痰等多项操作模块,并能通过传感器反馈操作力度和精度。中国医疗器械行业协会数据显示,2023年国内护理模型市场规模已达12.7亿元,年复合增长率超过15%,反映出医疗教育领域对高质量训练工具的迫切需求。

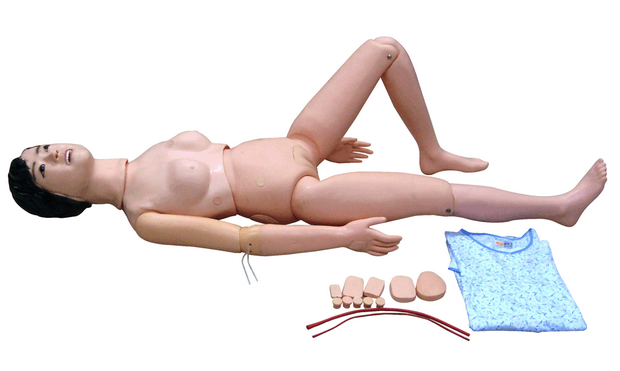

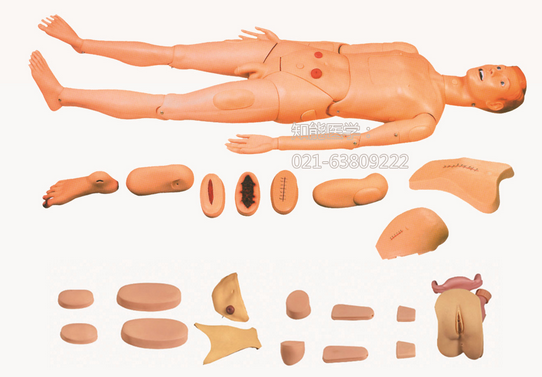

根据功能复杂度,基础护理模型可分为单项技能训练模型如静脉穿刺手臂、臀部注射模块等,采用硅胶材质模拟真实组织触感,部分产品加入血液循环模拟装置,穿刺成功时可见模拟回血。这类模型成本较低,适合基础操作反复练习。组合式综合模型以高级组合式基础护理人训练模型为代表,采用模块化设计,可自由组装头部、躯干、四肢等部件。其核心技术包括实时监测CPR按压深度(误差±1mm),错误操作触发警报提示,支持超过200次穿刺操作等。智能化交互模型为最新一代产品如知能医学高级生命支持模拟人,搭载AI语音交互系统,能模拟患者呻吟、咳嗽等反应,并通过蓝牙传输数据至教师端终端,实现训练过程的量化评估。

在临床教学中,基础护理模型避免直接在患者身上练习高风险操作,如知能医学新生儿气管插管模型可将培训失误率降低72%(据《中国医学装备》2024年数据),电子评分系统自动记录操作时间、步骤完整性等指标,如知能医学导尿模型能识别消毒范围是否达标,通过搭配智能脚本系统,模型可模拟大出血、过敏性休克等急症场景,提升护士应急能力,典型案例显示,某三甲医院采用虚拟现实(VR)联合物理模型培训后,新入职护士的临床操作合格率从63%提升至89%。

仿生组织材料如温敏性水凝胶的应用,使模型能模拟发热、水肿等病理状态。日本2024年推出的"生物反应皮肤"模型,其触感接近真实组织达94%相似度。5G技术支持下,分布式训练系统可实现多地学员同步操作同一模型,并实时获取专家远程指导。基于3D打印技术,可根据教学需求快速生产特定病例模型,如带有褥疮溃烂面的老年护理专用模型。部分高端模型已整合医学影像数据,允许学员在操作同时调取CT/MRI图像进行比对,强化解剖认知。

当前护理模型仍存在成本较高(高端型号单价超20万元)、部分操作反馈延迟等问题。行业正在探索可降解环保材料、开源控制系统的应用,以降低使用门槛。中国医疗器械行业协会预测,到2028年,具备触觉反馈和自主生理参数变化的智能模型将占据市场主流。从蜡制模型到AI驱动的智能训练系统,基础护理模型的演进折射出医疗教育理念的革新。这些"不会说话的导师"不仅承载着技术传承的使命,更通过持续创新推动着护理实践向更安全、更精准的方向发展。随着虚拟现实、力反馈等技术的成熟,未来的护理训练将突破物理限制,构建更贴近真实的数字化医疗教育生态。